初學者再辛苦放完胸管後,總會困擾要如何固定,要把線繞多少圈才會緊不會鬆脫。

能抓老鼠的就是好貓

要如何固定胸管,能固定的好,不會滑出來也不會縮進去。老師傳下來的應該都是能固定住,不過有些是不是很複雜呢。打的時候繞線繞得很辛苦。要去拔胸管的時候,找半天不知道要剪掉哪條線才能哪出剩餘的線把胸管的傷口封起來。簡單易懂易操作

以下有兩種方法用縫線固定方式我覺得是目前看到比較簡單,但也能輕鬆固定的方式,你喜歡哪項?還是你有更好的方法呢?(編按:也有人不用縫線固定,新時代有新時代的方法)

第一方法,傳統法

這個我想是最精簡又能有固定效果的方法,是Robert在1982年在Annals of Emergency Medicine提出(為啥沒有連傳下來呢,可能管子真的會亂跑(?)),以論文的圖片來解說好了

圖1. 這是固定完後的樣子

圖2. 在胸管的傷口固定一針後現在胸管上繞三圈(能固定就好),左手大拇指拉出的部分線段

圖3. 在左上大拇指和以繞完胸管的線的另外一端打結

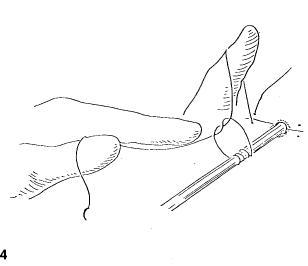

圖4. 優雅地翹出無名指,把繞在胸管上的線固定在胸管上

另外一端帶針頭的線縫到胸管傷口另一側

針頭穿過皮膚後和一開始的線尾綁緊打結

圖6. 拉緊後把傷口關起來吧

第二個方式

看起來比較牢靠(Jo'burg method有很多變形,但是萬變不離其宗),不多說,放一片網路上分享的示範影片:

參考資料

- Robert R.Simon, et al. A new technique for securing a chest tube. Annals of Emergency Medicine. 1982

- D Maritz, C McLauchlan. A novel way to secure a chest drain. Ann R Coll Surg Engl. 2014

- Daniel J Ablett, et al. The modified ‘Jo'burg’ technique for securing intercostal chest drains.

- M.A. Rashid, T. Wikström, P. Örtenwall. A simple technique for anchoring chest tubes. Eur Respir J 1998

- Inzirillo F, Giorgetta C, Ravalli E, Della Pona C. "Roman Sandal" modified method for securing the chest drain to the skin. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2013;61(3):171-173. doi:10.1007/s11748-012-0184-2

- Ablett DJ, Navaratne L, Chua D, Streets CG, Tai NRM. The modified 'Jo'burg' technique for securing intercostal chest drains. J R Army Med Corps. 2017;163(5):319-323. doi:10.1136/jramc-2016-000744

- Ringel Y, Haberfeld O, Kremer R, Kroll E, Steinberg R, Lehavi A. Intercostal chest drain fixation strength: comparison of techniques and sutures. BMJ Mil Health. 2021;167(4):248-250. doi:10.1136/bmjmilitary-2020-001555

留言

張貼留言

歡迎提供您的想法或建議,感謝